Cine panameño - Luis Lorenzo-Trujillo

La (no tan) breve historia del cine panameño

18 julio 2025

-700x349.png)

Fotograma tomado de Al calor de mi bohío (Carlos Luis Nieto, 1941)

Un viejo sabio me hizo entender que, si la historia del cine tiene más de un siglo de recorrido, la historia del cine panameño tiene un trayecto mucho más breve. Por eso, resulta injusto comparar nuestra cinematografía con la de países que cuentan con una tradición más consolidada.

No presento esto como una excusa anticipada, sino porque esa misma persona es uno de los autores del único libro de historia del cine panameño que se ha escrito hasta la fecha. Me refiero a Breve historia del cine panameño (1895–2003), de Édgar Soberón Torchia y César del Vasto.

Al momento de la publicación de ese libro, no había otra manera de describir al cine panameño sino como “breve”. Hasta entonces, nuestra filmografía estaba compuesta apenas por cinco largometrajes y un mediometraje:

- Cuando muere la ilusión, de Carlos Ruiz, Julio Espino, Carlos Ochoa y Rosendo Ochoa (1949)

- El misterio de la pasión, de José María Condomines (1954)

- Panamá, tierra mía, de Jorge I. De Castro (1965)

- Ileana, la mujer, de Jorge I. De Castro (1966)

- Panamá, de Jesús Enrique Guédez (1976)

- El imperio nos visita nuevamente, de Sandra Eleta (1990).

Veintidós años después, me atrevo a poner entre paréntesis el “(no tanto)” en el título de este texto, porque, según el conteo de películas panameñas que llevo a partir de la investigación hecha por Soberón Torchia y Del Vasto, el año pasado superamos el centenar de largometrajes con el estreno nacional de Me dicen el Panzer, de Rodrigo Quintero Araúz, biopic del futbolista canalero Rommel Fernández (2024).

Esta cifra redonda me parece celebratoria por varias razones, pero sobre todo porque me permite compartir un análisis del cine panameño a partir de una filmografía más robusta y, sobre todo, viva. Por eso, no me aproximo a su estudio desde los hallazgos arqueológicos del cine panameño, sino desde una de sus películas más recientes.

-700x377.jpg)

Fotograma tomado de Me dicen El Panzer (Rodrigo Quintero Arauz, 2024)

-

HIJO DE TIGRE Y MULA

El 13 de marzo del presente año se estrenó el documental panameño Hijo de tigre y mula. La película de Annie Canavaggio construye, a partir del material de archivo, un retrato benevolente del general Omar Torrijos durante las negociaciones de los Tratados Torrijos-Carter, acuerdo diplomático entre Estados Unidos y Panamá que garantizó a nuestro país la recuperación de la soberanía sobre el Canal de Panamá después de casi un siglo de control colonial estadounidense.

Esta película se estrenó poco tiempo después de que el presidente estadounidense Donald Trump dejara clara su intención de recuperar el Canal de Panamá, argumentando las tarifas abusivas que se cobran a los barcos estadounidenses y una supuesta injerencia del gobierno chino en la operación del paso interoceánico y de dos puertos ubicados en las áreas aledañas al cruce.

La película de Canavaggio, que inicialmente estaba pautada para estar dos semanas en cartelera, se extendió a un total de seis debido a la respuesta masiva del público, convirtiéndose en el documental más exitoso del cine panameño desde Invasión, de Abner Benaim, con más de 17 mil espectadores. No debería resultar sorpresiva esta recepción, ya que el documental tiene la capacidad de llenar de autoestima y fervor patriótico al recordar cómo el país logró su objetivo de recuperar el Canal de Panamá, a pesar de tener, desde el inicio, todas las probabilidades en contra.

Aunque lo que a mí más me interesa de Hijo de tigre y mula no es tanto su diálogo con el pasado, sino con el presente y el futuro de nuestra nación. Por un lado, después de ver el filme, es inevitable preguntarse si estamos preparados para hacer frente a esta nueva amenaza estadounidense. Por otro lado, la película de Canavaggio resguarda una epifanía. Pero antes de revelar de qué se trata, es necesario formular algunas preguntas que nos permitan reflexionar sobre el cine panameño y la colonialidad.

-700x394.jpg)

Fotograma tomado de Hijo de tigre y mula (Annie Canavaggio, 2025)

- EL NACIMIENTO DEL CINE PANAMEÑO

La primera pregunta que me gustaría formular para pensar el cine panameño es: ¿Cuándo nace el cine panameño?

Si nos vamos al calendario, la respuesta es sencilla: 1946.

Ese año, Carlos Luis Nieto presentó en sociedad Al calor de mi bohío. Este corto de ficción, sobre una adolescente que se muda del campo a la ciudad después de quedar muy impresionada por el lujo y glamour que ostenta una capitalina recién llegada a su pueblo, es considerado por los historiadores como la primera película de ficción de Panamá. Sin duda, es un primer latido, pero estuvo lejos de dotar de una identidad a nuestro cine, al ser un esfuerzo que no tuvo ni continuidad ni influencia en las obras posteriores que se hicieron en nuestro país.

Durante mucho tiempo, el gremio del cine de Panamá ha empujado la tesis de que el cine panameño nació en el año 2009 con el estreno de Chance de Abner Benaim. La historia cómica de dos empleadas de servicio que se rebelan contra sus patrones y los secuestran hasta asegurarse de que les paguen las prestaciones que les adeudan, se convirtió en el primer filme nacional en tener una corrida comercial en nuestros cines. Ahí es donde radica el problema de esta tesis, ya que confunde la explotación económica con una posible identidad cinematográfica.

Es por eso que yo propongo una fecha intermedia entre 1946 y 2009.

Al revisar la filmografía del cine panameño, descubrí que su producción se aceleró a partir del año 1990 como demuestra el listado que les comparto a continuación:

- El imperio nos visita nuevamente de Sandra Eleta (1990)

- One Dollar de Héctor Herrera (2002)

- La noche de Joaquín Carrasquilla (2002)

- Tras las huellas del campeón de Amargit Pinzón (2004)

- Marea roja de Carolina Proaño Wexman (2005)

- Los puños de una nación de Pituka Ortega Heilbron (2005)

- Curundú de Ana Endara Mislov (2007)

- Burwa Dii Ebo del colectivo Igar Yala (2008)

- Chance de Abner Benaim (2009).

Algo sucedió entre 1990 y la llegada formal de la democracia a Panamá que provocó este incremento. La respuesta es sencilla, pero de aciago recuerdo: la Invasión de Estados Unidos a Panamá el 20 de diciembre de 1989. Yo propongo esta fecha como el verdadero nacimiento del cine panameño. Pero para explicar por qué debo retroceder aún más en el tiempo.

.jpg)

Fotograma tomado de Chance (Abner Benaim, 2009)

- UNA DEFINICIÓN (SI ES POSIBLE) DE PANAMÁ Y DEL CINE PANAMEÑO

¿Qué es Panamá?

En esencia, Panamá es una falla geológica. Hace tres millones de años, las placas tectónicas colisionaron entre sí, dividiendo el gran mar en dos: los océanos Atlántico y Pacífico.

De alguna manera, esta falla geológica creó un encuadre cinematográfico que definió el territorio panameño. A diferencia de otros países, este marco no se estableció bajo una lógica humana, obsesionada con la idea de las fronteras. Más bien, este espacio fue sugerido por la misma naturaleza. Y esto no es un asunto menor, al menos no dentro del quehacer cinematográfico.

Ya tenemos un encuadre, pero hace falta una primera imagen o gesto cinematográfico para dar vida al cine panameño. En ese sentido, descubrimos que este evento geológico que sucedió hace más de tres millones de años, además de separar al gran mar en dos, creó un puente terrestre que conocemos como el Istmo de Panamá. Desde entonces, ese puente natural ha sido utilizado por animales, seres humanos y máquinas para cruzar de un extremo al otro del continente americano. Todos ellos están de paso, nunca se quedan en nuestro país.

Este uso del territorio ha definido la historia de Panamá y la de sus propios habitantes, que entienden su identidad a partir de la idea del Canal de Panamá y lemas como "Puente del mundo, corazón del universo" o “Pro mundi beneficio”.

A partir de esta lógica encontré el gesto que estaba buscando: un cuerpo -ya sea animal, humano o maquinal- que entra por un extremo del encuadre, lo cruza por completo y desaparece en el extremo opuesto de la composición.

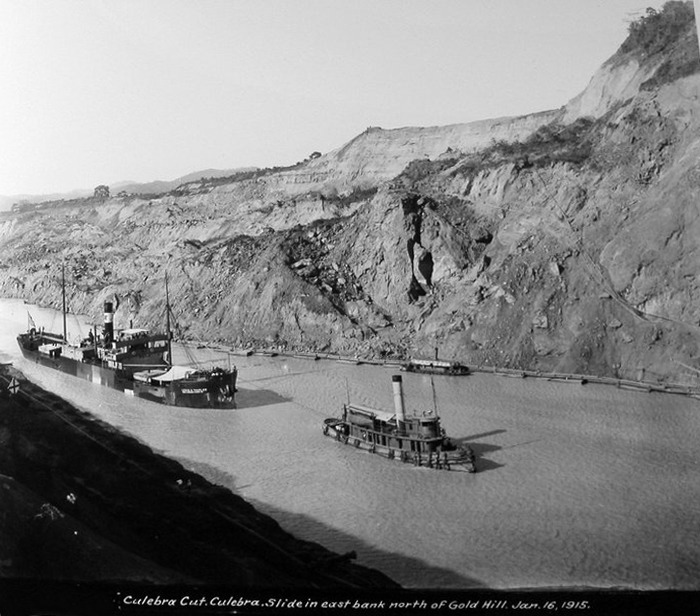

Es por eso que para mí la imagen seminal del cine panameño es la de un barco cruzando las esclusas del Canal de Panamá.

Foto de Getty Images

Ese cruce del barco a través del canal interoceánico traza una línea que corta, divide o separa el encuadre (y, a su vez, el territorio) en dos.

Este corte en el territorio evoca, a su vez, la idea de una herida. Bajo esta elucubración, el barco es un bisturí y Panamá es el tejido sobre el que se posa su filo. Cada vez que cruza un barco, se abre una herida por la cual se desangra y se seca nuestro territorio. De hecho, se calcula que cada vez que pasa una embarcación por el actual juego de esclusas del Canal de Panamá, se vierten al mar más de 200 millones de litros de agua dulce que no se recuperan nunca.

La pregunta es: ¿Una sangría de qué?

Hay una larga tradición pictórica que da cuenta de las heridas. Por ejemplo, pienso en las pinturas La lección de anatomía del Dr. Nicolaes Tulp, de Rembrandt, o La incredulidad de Santo Tomás, de Caravaggio. Ambas obras nos vienen a decir que hace falta un corte para rasgar las capas de las apariencias. Solo así nuestra mirada será capaz de ver a través de ellas y llegar a un entendimiento más profundo de la realidad.

-700x481.jpg)

Recorte de la pintura “La lección de anatomía del Dr. Nicolaes Tulp” (Rembrandt, 1632)

En el caso de Panamá, las heridas que provoca el cruce constante de barcos a través del Canal no es necesariamente un derramamiento de sangre. Es otra cosa. Y la respuesta la encontré en la siguiente frase del Hamlet de William Shakespeare: “Time is out of joint”. Traducido al español, el tiempo se ha desencajado.

Esta frase la dice el fantasma del rey de Dinamarca al príncipe Hamlet, después de convocar a un encuentro nocturno a las afueras de su reino para revelarle que su muerte no fue producto de causas naturales, sino de una conspiración que llevó a su magnicidio. Ese crimen provocó que el tiempo se desencajara.

De alguna manera, la definición que propongo del cine panameño tiene que dar cuenta de ese primer gesto cinematográfico: el cruce de un barco a través del paso interoceánico. Pero también de esa herida. Es decir, del preciso instante en que el tiempo de Panamá se desencajó.

Por eso, la definición que propongo del cine panameño no nace en 1895 con la llegada del cinematógrafo. Mucho menos en 1946, cuando se presentó en sociedad esa primera película. Tampoco en 2009 cuando inició su explotación comercial.

Para mí, el cine panameño nace en 1989 con la Invasión de Panamá, ya que este evento reabrió la herida de ser un país doblemente colonizado, primero por Europa y después por Estados Unidos.

Esto vendría a explicar por qué a partir de esa fecha se aceleró la producción cinematográfica en Panamá. Todo nacimiento es, de alguna manera, una urgencia. El alumbramiento de nuestra filmografía no fue la excepción. De ahí que el título de la película de Sandra Eleta, el primer filme panameño en producirse y estrenarse después de la Invasión, me parece tan clarividente: El imperio nos visita nuevamente.

- ¿QUIENES SON LOS CINEASTAS PANAMEÑOS?

Retomemos, de nuevo, la imagen del barco cruzando por el Canal de Panamá. Esta vez no para definir el cine panameño, sino para intentar establecer quiénes son los cineastas de Panamá.

Ese barco es una máquina a vapor, lo cual remite a otra máquina impulsada de la misma manera: el tren. Ambos métodos de transporte son símbolos de etapas previas del capitalismo.

Existe una tradición, que inicia con los hermanos Lumière, que relaciona el tren con el cine. También hay teorías que sostienen que, sin el mecanismo del tren, no podría existir el cinematógrafo. El principio de la rueda es, de alguna manera, el principio del carrete cinematográfico dentro de la cámara de cine.

Esto me lleva a pensar en el debate inicial que se dio en torno al cinematógrafo. En un principio, se le consideraba una herramienta científica por su capacidad para registrar la realidad. Más tarde, se descubrió su potencial para contar historias y se convirtió en espectáculo. Por alguna extraña razón, ambas posibilidades se separaron, como si fueran irreconciliables, cuando quizás son lo mismo. Es por eso que Gilberto Pérez define al cine como un fantasma material. Esto me lleva a pensar que todavía no se ha dado suficiente importancia a la capacidad espiritista que tiene el cinematógrafo de evocar una presencia invisible a través del carácter fantasmagórico de la imagen y el sonido.

Volviendo a la escena de Hamlet de William Shakespeare, el fantasma del rey de Dinamarca le encomienda a su hijo resolver el crimen que llevó a su magnicidio, con la esperanza de que el tiempo regrese a su cauce natural. El llamado de ese fantasma no busca necesariamente justicia o venganza. Lo que quiere es que su hijo cuestione y ponga en crisis el relato fundacional de su reino.

Al hacer un paralelismo, me atrevo a decir que si el cine panameño nace de la herida abierta por la Invasión de Estados Unidos a Panamá, los cineastas panameños son aquellos que atienden el llamado de los fantasmas que habitan nuestro territorio buscando que cuestionemos el relato fundacional de nuestro Estado-nación. Un relato, no hay que olvidar, que ha sido impuesto por los imperios colonizadores tras su paso por el Istmo.

Panamá recibió primero la visita de España, que con su campaña de exterminio, evangelización y saqueo, se aseguró la explotación comercial de la ruta interoceánica. En ese momento, esa ruta era terrestre y estaba compuesta por el Camino Real y el Camino de Cruces. A través de ellas, los europeos transportaban el oro y la plata saqueados de nuestro continente, además de comercializar en todo el continente americano a los africanos que esclavizaron y comercializaron como mano de obra.

Este uso que le dio el hombre blanco al Istmo de Panamá permitió la llegada de la modernidad, además de sentar los primeros pilares de un sistema capitalista y global que se desplegó desde Centroamérica y el Caribe hasta el resto del mundo.

Medio siglo después, Panamá recibió la siguiente visita del imperio. Esta vez fue Estados Unidos, que realizó una operación militar denominada “Causa Justa” para capturar a Manuel Antonio Noriega, después de que el dictador y jefe de las fuerzas armadas panameñas le declarara la guerra al gobierno del presidente George Bush padre. Esta visita provocó una ruptura en el devenir histórico de Panamá, que por un lado permitió la llegada de la democracia después de más de 30 años de dictadura. Pero este proceso no fue independiente. Todo lo contrario: estuvo tutelado por el mismo imperio estadounidense a partir de negociaciones con la élite criolla del país. Este proceso nos desvió del que debía ser nuestro siguiente paso después de lograr la firma de los tratados Torrijos-Carter el 7 de septiembre de 1977.

Ya establecimos que este tratado obligó a Estados Unidos a reconocer la soberanía de Panamá sobre el Canal. Lo que no he comentado todavía es que esta soberanía no fue plena, ya que el país de las barras y las estrellas retuvo, a través de un segundo documento llamado Tratado de Neutralidad, el derecho permanente de defender el Canal de Panamá de cualquier amenaza que pudiera interferir con sus operaciones. Este tratado ha sido invocado por la administración del presidente Donald Trump para justificar su empeño actual en recuperar el control sobre el Canal de Panamá.

Aquí está la epifanía que resguarda el documental Hijo de tigre y mula de Annie Canavaggio, que tiene el gran acierto de recuperar la declaración que hizo el general Omar Torrijos al momento de la firma de los Tratados Torrijos-Carter: “Estimado señor presidente Carter, quiero manifestarle que este tratado no cuenta con un total consenso en nuestro pueblo, porque permanecen en este tiempo bases militares que convierten a mi país en un posible objetivo estratégico de represalia, y porque estamos pactando un trato de neutralidad que nos coloca bajo el paraguas defensivo del pentágono".

- ALGUNAS PELÍCULAS REPRESENTATIVAS DE PANAMÁ

Al ver y escuchar estas palabras en la pantalla grande del cine, me convencí de que los fantasmas existen. Al menos, de la manera en que la pluma de Shakespeare los invoca. Esta revelación me permite trazar una línea que conecta al cine panameño desde El imperio nos visita nuevamente (1990) hasta Hijo de tigre y mula (2025).

A partir de aquí, es posible sugerir algunas películas representativas del cine panameño, aunque debo decir que la tarea no es sencilla. Las primeras películas de Panamá están influenciadas por el cine de pecadoras de México. Otra gran parte de nuestras obras busca participar dentro del canon hollywoodense y del cine de autor europeo, pero sin contar con el músculo económico que sostiene al primero ni con la tradición que alimenta al segundo.

Este diagnóstico tal vez invita a pensar que el imaginario del cine panameño está colonizado y educado por el cine de los países que nos han colonizado. Aunque intuyo que esta lucha por la subjetividad pasa por el encuentro con lo real, ya que la mayoría de las películas del cine panameño que propongo a continuación están hechas desde la no-ficción. Dicho esto, estas son algunas de las películas representativas que propongo de Panamá:

_1-700x525.jpg)

Fotograma tomado de El imperio nos visita nuevamente (Sandra Eleta, 1990)

El imperio nos visita nuevamente – Sandra Eleta (1990)

A esta película se le puede considerar el grito de urgencia del cine panameño. La primera mitad de esta película aborda, desde la ficción y las leyendas del pueblo congo de Portobelo, la llegada del imperio español a Panamá. Poco a poco, a través del sonido de helicópteros, se sugiere en el fuera de campo la llegada de la siguiente oleada colonialista. La transición es brutal: a través de material de archivo se observa la destrucción de la ciudad de Panamá y Colón por parte del ejército estadounidense. Después, la directora pasa con cámara en mano a entrevistar a las víctimas de la invasión de Estados Unidos a Panamá el 20 de diciembre de 1989.

One Dollar, el precio de la vida – Héctor Herrera (2002)

Este documental, uno de los más crudos del cine panameño, parte de la idea de que gran parte de la violencia que azotó los barrios populares de la capital fue resultado de las armas que dejó el ejército estadounidense tras su paso el 20 de diciembre de 1989. Una responsabilidad que nunca han asumido, y mucho menos han pedido perdón por ella.

Los puños de una nación – Pituka Ortega (2006)

A partir de la trayectoria vital y deportiva del boxeador panameño Roberto “Mano de Piedra” Durán, Pituka Ortega Heilbron plantea un paralelismo con la negociación que emprendió Panamá con Estados Unidos para lograr la firma de los Tratados Torrijos-Carter y la recuperación de la soberanía sobre el Canal de Panamá. Pero, sobre todo, la idea de que la lucha contra el imperio es posible.

Invasión – Abner Benaim (2014)

En Panamá se suele decir que somos un país sin memoria. A partir de esta idea, el director propone a los habitantes de El Chorrillo –uno de los barrios más afectados por la invasión estadounidense– realizar un reenactment de lo que vivieron durante esas fechas. Esto provoca una catarsis colectiva en los involucrados que demuestra que la sociedad panameña no se ha recuperado (y tal vez nunca lo haga) de la invasión.

.jpg)

Fotograma tomado de La estación seca (Jose Canto, 2019)

La estación seca – José Ángel Canto (2018)

La mejor y más honesta película de ficción del cine panameño. La clave de esta película es que se olvida de contar la historia en mayúscula de Panamá. En cambio, se atreve a hacerlo desde la vida de tres perdedores y un guion que roza lo autobiográfico, ya que el elenco se interpreta a sí mismo y dramatizan sus vidas. Niko quiere estudiar agronomía, pero no deja de poner excusas. Maya es una campeona de surf embarazada. Fede no consigue trabajo por el estigma de haber estudiado cine en Cuba. En el vacío existencial de estos tres personajes están concentradas las frustraciones de muchas generaciones de panameños que ven cómo se supedita su futuro bajo el lema “Pro mundi beneficio” y la condición de país de paso. Estos jóvenes están acompañados por las voces sabias de Édgar Soberón Torchia e Iguandili López, que con sus ideas buscan sacudirnos de la estulticia. El primero, al señalar que la idea tan limitada de educación y cultura impuesta por la élite criolla que negoció con Estados Unidos la transición a la democracia después de la Invasión nos ha alejado de ser un país mejor. La segunda, al recordar que Panamá nunca ha tenido control sobre su destino, ni siquiera cuando logró la firma de los Tratados Torrijos-Carter. Más bien, se ha convertido desde entonces en una prostituta al servicio de los intereses internacionales y, sobre todo, del imperio estadounidense.

-699x367.jpg)

Fotograma tomado de Panquiaco (Ana Elena Tejera, 2020)

Panquiaco – Ana Elena Tejera (2020)

Cebaldo León, un indígena guna que emigró a Portugal hace muchos años, sufre de nostalgia y decide regresar a su comarca en Panamá en donde espera recibir un ritual que cure su enfermedad. Si Invasión de Abner Benaim trabaja a partir de la idea de que la sociedad panameña sufre de olvido por los eventos traumáticos del pasado, el documental de Ana Elena Tejera agrega un matiz a esta idea: nuestra memoria está enferma por la nostalgia y solo puede ser curada con el reencuentro con la naturaleza y nuestras raíces culturales.

Hay otras películas panameñas destacadas que se desmarcan del Canal de Panamá, pero en donde la desigualdad social está muy presente. Me refiero a los documentales Curundú de Ana Endara Mislov (2007), Rompiendo la ola de Annie Canavaggio (2014) y Los nietos del jazz de Lucho Araujo (2018).

A partir de este listado, se podría construir un esquema en donde se estudien las películas del cine panameño a partir de los siguientes temas:

- Las visitas del imperio

- La memoria y el olvido

- La búsqueda de nuestra identidad

- La desigualdad social

- Lo indígena

- Lo afro.

Además de Panquiaco, dentro del cine indígena panameño hay obras destacadas como la ficción Burwa dii ebo del colectivo Ygar Yala y el documental Bila Burba de Duiren Wagua. Dentro de poco se estrenará Dadjira De (Nuestra casa), del talentoso director emberá Iván Jaripio.

Por el contrario, debo señalar que hay pocos largometrajes panameños afro que podría destacar, algo que resulta al menos curioso si consideramos que, según el último censo de población, el 32.5 % de los panameños se considera afrodescendiente. Sin embargo, espero que esta deuda esté a punto de revertirse, ya que actualmente se están desarrollando y produciendo películas como Cuscús de Risset Yangüez, La tierra dividida de José Ángel Canto, Baba de Harry Oglivie y Pacora de este servidor. Todos estos proyectos están atravesados por nuestra negritud.

Hay una sexta categoría, la más etérea, pero quizás la más poética de todas las que propongo en este esquema. Esta consiste en estudiar el cine panameño como ente geológico, a partir de películas como La felicidad del sonido de Ana Endara Mislov (2016), y Tierra adentro y Luminoso espacio salvaje del cineasta italiano nacionalizado panameño Mauro Colombo (2019 y 2024). Estos tres filmes dan cuenta de Panamá desde los fenómenos de la naturaleza y las singularidades de su territorio como istmo.

-699x393.jpg)

Fotograma tomado de Tierra adentro (Mauro Colombo, 2024)

SOBRE EL AUTOR:

Luis Lorenzo-Trujillo (Venezuela, 1991) es un director y guionista venezolano asentado en Panamá. Actualmente, se encuentra en desarrollo de su ópera prima “Pacora”, ficción sobre el cimarronaje y la fundación del primer pueblo de negros libertos de Panamá, proyecto apoyado en la categoría de desarrollo por el fondo cinematográfico de Panamá. Es guionista de La tierra dividida, adaptación libre de la novela clásica panameña Gamboa Road Gang, sobre la segregación en la Zona del Canal. Dirigió Los retratos, corto documental que ha sido premiado en los festivales Acampadoc, BannabáFest, Festival Hayah y Festival de Cine Venezolano. También dirigió el corto de ficción El zángano, que se estrenó en el Panama Horror Film Fest 2022. Es el coordinador académico del Taller de Producción Creativa para Proyectos Cinematográficos de Centroamérica y El Caribe. Como periodista y crítico cinematográfico, fundó en el 2016 Material Extra, el primer sitio web especializado en cine panameño. Sus textos sobre el cine panameño se han publicado en el libro Cine Centroamericano y Caribeño Siglo XXI de Extravertida Editorial (España) y la revista Formato 16 del Grupo Experimental de Cine Universitario (Panamá). Es graduado de la maestría de cine híbrido de la EICTV (Cuba) y de la maestría de guión de la Escuela Altos de Chavón (República Dominicana).